ビジュアルファシリテーションとしての映像記録と要約

釜石拓真[映像記録/ビジュアル・ファシリテーション]+佐藤祐介[ウェブサイト構築]

プロジェクトを撮影、編集、アーカイヴをしていく上で、アーティスト同士の制作過程の共有を目的としたパフォーマンスの通し稽古や対話のログなどの「記録」と、対外的な発信を前提に準備や制作の様子などを切り出すプロジェクトの進行を「要約」する、主に2種類の映像を制作した。ファシリテーションを目的とした「記録」では、複数の映像を重ね合わせたり、複数の画面につなぎ合わせたりすることで、スタディの意図をわかりやすく可視化しアイディアの共有をはかった。毎回数時間におよぶワークの様子は、あえて短く断片化してみせることで、状況の変化をより実感できるようなコンテンツをアーカイヴし、WEB上には日付ごとにまとめた映像を約30本公開している。この「要約」の蓄積がプロジェクト全体の記録に近づいていく。そして、これらの映像が『平行する交差展』のアーカイヴ展示の基礎もなしている。また、制作プロセスを発信していこうとする意思がプロジェクト内で共有できていると、ミーティングや日々の進行にも影響を与える。広報的に効果の高い映像コンテンツを制作することを最優先としていくのではなく、映像化するにあたりちょっとした遊び心を加えようというモチベーションがプロジェクト全体の雰囲気をもかえていく。

相対性

川上 央[サウンドデザイン・音楽学科教授]

オープンな舞台でのパフォーマンス、それを移動しながら体験する鑑賞者、このことから空間の音は、聞かすためではなく、空間の空気感を作り出すことが重要となります。高層ビルの巨大な写真においては、遠くから摩天楼の都会の空気感が感じられるように、また、3面のスクリーンに流れる波の映像はその動きを感じられるようにサウンドを構築しました。パフォーマーの発する言葉は逆に人間性を強めるため、トータルセリーによって合理的に言葉の長さやアクセントをコントロールしました。

音は振動によって生じます。この公演では振動の質や距離、空間配置などについてこだわりました。もし音に意識を持てば、その振動の元のイメージを持つこと ができます。つまり、鑑賞者が主体的に音をアフォーダンスとして、空間の物質性をイメージできるのです。見えていないものを想起させることができるのが音 ですので、劇場も音によって様々な空間に変化させることが可能になります。

幾何学と写真

田中里実[写真/写真学科専任講師]

幾何学とは図形や空間の性質について研究する数学の分野である。都市風景とはまさに幾何学を具現化したものである。

写真はその誕生以来この空間を切り取る作業を繰り返してきた。その歴史を振り返りながら新たな気持ちで現代の都市風景をある画角に収めると、技術の進歩と人間の退化がその中に閉じ込められているような気がしてならない。古代から用いられて来た幾何学は今後どのような世界を私たちに見せてくれるのだろうか。それは希望なのか破滅なのか。

都市風景は私にとって美しいものである。と同時に不気味に感じるものでもある。美しく感じるときは幾何学的に見える。不気味に感じるときは自然が何かを語りかけてくる。今回撮影した都市風景はこのどちらも受け入れて撮影を試みた。その感情はまさに平行する交差点であった。

映像⇄身体

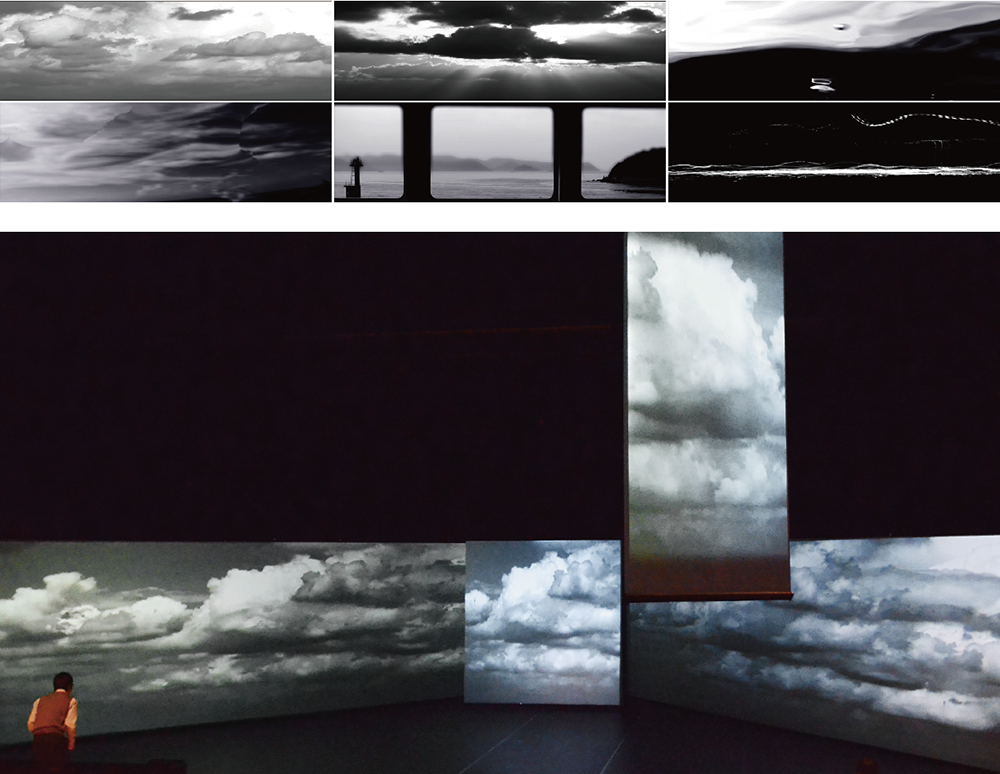

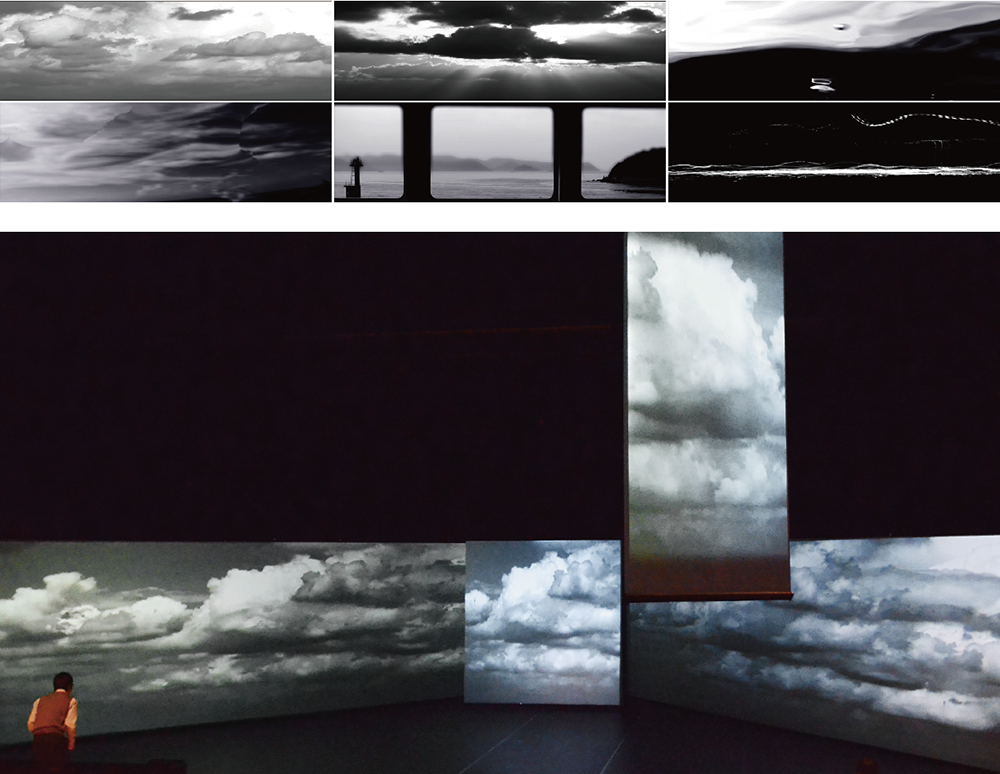

奥野邦利[映像/映像学科教授]

19世紀後半、西洋文明によって生み出された映像は、具体としての現実を、空間的には2次元に、時間的には24コマであったり、30コマであったりに分解し、機械的に再統合させるもので、芸術の領域で抽象という言葉を使うと、何か意味不明なものを指しているかのように思われるけれど、映像とは、いわば自動抽象表現装置によって表象するイメージと捉える方が自然だ。あえて乱暴ないい方をすれば、映像は具象ではなく抽象なのだ。だからこそ、電子工学の飛躍的な進歩によって、あらゆる情報を0と1のデータに交換可能な今日、現実とイメージとの境界は益々曖昧になり、その曖昧さが現実を浸食しているといって差支えない。

僕のように、日々映像のことを考える人間にとって、最終的に分解することのできない身体を使った表現というのは、実際とても興味深いもので、今回、パフォーマーのじゅんじゅんさんと作品を作れたことは、とても刺激的だったし、その結果として、プロジェクトに少しでも意味をもたらしたならば嬉しい。

空間像を描く

向井知子[映像空間演出/デザイン学科准教授]

視覚が身体的手がかりにしているのは、かつて絵の具でパースペクティヴを描いていた頃の視覚と身体の記憶であり、空間の広がりと質量をきめる空間軸[ベクトル]と質感をきめる色層[レイヤー]が、空間像の組み立ての基礎をなす。

本年度のプロジェクトにおいては、パフォーマーの動きによって展開される空間の質量を記号譜に記述し、それを現実空間で3次元的に投影し直すことで、もう一度パフォーマー自身が記号譜の示すベクトルを元に振付を再生するという試みを、スタディならびに本展で実施した。

印刷の色分解に使われるCMYK(シアン・マゼンタ・イエロー・ブラック)を、あえて光の三原色RGB(赤・緑・青)を出力とする映像の基調とし、絵画的な質感をもった空間像の表出を図った。ひとつは、異なるシアン(C)のテクスチャアの層を重ねることで、対流し奥(Z軸)へと広がる光景、もうひとつは、ピンク(M)から黄色(Y)への多重な色面のグラデーションの変化が、奥(Z軸)から横(X軸)へと設置されたスクリーンに、空間的広がりを委ねた心象的かつ体験的光景である。

プロジェクトにおける「不在」

大澤未来[広報計画/ディレクター・アシスタント]

アート・マネジメントとはいかなるものか。それは、いつどのようなケースであっても、普遍的な問題として、多くの人間の時が交差するという課題があげられる。

本プロジェクトには、ディレクター・アシスタントという立場で携わった。創るものの心理は、創るものにしか図り得ない。多くの参加者の意思を、どのように翻訳していくか。未開拓の仕事であり、不安も入り混じる中でのスタートとなった。

本プロジェクトに参加するにあたり、自身が最も意識していた点として、間(ま **ルビ)を読むという行為がある。アーティストである先生方をはじめパフォーマー、テクニカルの方々など数多くの人々がひとつの作品にむけ同じ場所で時を過ごす。全ては参加者の日常の延長にあり、個人がもつ時間の中でプロダクションを創りあげていく。プロダクションは常に動き、変動しているが、常に参加者全員が現場にいるとは限らない。人は流動的に入れ替わり、来たり、来なかったりする。そこに居ない参加者が、その間をどのように過ごしているのか。再び現れる際、どのように対応するべきか。「居ない」という空白ともいえる時間を休符として考える。どのタイミングで、どのような言語を用いて他者に他者の意思を伝えるのか。早すぎても、遅すぎても本来の意図からかけ離れてしまうからこそ、間を読むことでプロダクションの流れを止めないよう心がけた。

そうした中、ディレクター・アシスタントという立場において、ひとりのプロジェクトメンバーとして自分自身の休符ともいえる間(ま)をいかにコントロールするか。多領域にわたり交差する意見に耳を傾けるためには、まず自身を客観視しなくてはならない。そのためには、自分自身に余白をつくることが重要である。その間(ま)をコントロールできてこそ、然るべきタイミングで拾うべき言葉を見つけ、核心となるキーワードを柔軟に繋ぎ合わせることができる。

インターセクション・プロジェクトは、1年間を通し多くの人々の時が目まぐるしく交差したに違いない。

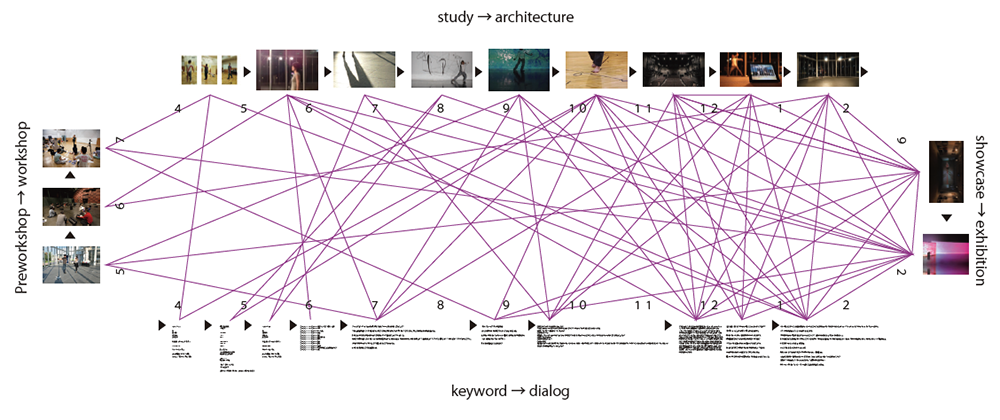

『平行する交差展: Performative Architecture』

ポスターリーフレット

向井知子+熊谷保宏[編集]/八重樫悠+高森奈央子[ダイアグラム]/井原靖章[グラフィックデザイン]

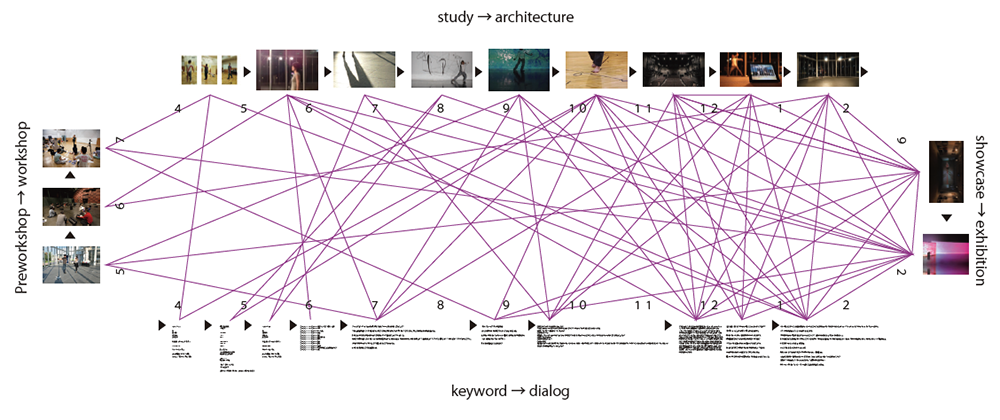

A4大に折り畳まれたリーフレットは、プロジェクト概要、展覧会概要、そしてなによりも、空間計画のダイアグラムと見開きの大きなプロジェクトダイアグラムが目を引く構成になっている。また、A1大に広げてみると内側は広報用ポスターである。ひとつの印刷メディアが、展覧会における簡易図録、公演における当日プログラム、広報用ポスターという複合的性質をあわせもっている。

プロジェクトダイアグラムにおいては、ダイアログ、ワークショップ、スタディ、制作、プロジェクトの一般公開といった各ことがらを基点に、その関係を、紫のラインがプリズムのようにむすんでいく。ひとつの方向性を示す中心的なテーマを据えるのではなく、個々の対話や諸作業の関係の中に、プロジェクトを成立させようとした複合的な活動の構造は、説明的にではなく、それぞれの断片的な思考や創作上の試みを様々な角度から反射し合い、直感的に可視化されている。

劇場空間を遊戯する

八重樫 悠 [空間計画/ディレクターアシスタント]

空間計画にあたって与えられた条件は、演者と同じ高さから舞台を眺めること。劇場という場そのものの使い方、使われ方を問い直すこと。二つの条件からランドスケープというキーワードが挙げられ、舞台の前に平台を設置する基本案が定まった。平台を囲むように、正方消失点のスクリーン、パース上に配置された側面スクリーン、客席の左右に吊られた縦軸スクリーン、ホワイエのパサージュ、と空間構成が決まっていった。案を具現化するにあたり、ディレクターが修学院離宮や桂離宮を見学し、イメージを練り上げ、共有していった過程がある。つまり今回の空間構成は日本家屋や庭園に見られるいくつかの特徴が意識された。

一つは場所性である。安全上の理由から断念せざるを得なかったが、舞台に上がって鑑賞する案も検討され、観客の見る場所、居る場所によって変わる景色の差を楽しみ、場所のヒエラルキーを肯定的に捉えようとしている。

二つ目は移動性である。展覧会のテーマの一つでもある回遊式という劇場動線は、観客自身に鑑賞する視点を探すことを求める。眺めるという距離は人によって違うもので、移動することによってはじめてその距離感は導かれるのではないかと考えた。

最も重要な点は、平台に象徴される、縁側のような中間領域を配置することにあったのではないかと考える。舞台と客席との間に別の領域を設けることで、客席が舞台を直視する通常の関係が崩れ、空間が段階的に演出された。平台の上は舞台と客席の両義的空間となり、その上を歩く者は観客でありながら演者の性格を合わせもつことになった。印象的だったことは、観客が平台を通過する際の風景だ。ある者はいそいそと通過し、ある者は堂々と、居座る。躊躇し、促され、恐る恐る通る者もいた。見る者が、平台によって見られる者へと変容し、見られる者には、見られる者の作法が求められた。そこにはある種の演技性があり、そのこと自体が劇場で繰り広げられる非日常性を演出していたように思われる。

映像アーカイヴから喚起する体験のパサージュ

高森奈央子[展示計画/ビジュアルファシリテーション]

ホワイエに出現するiMac約30台による光のパサージュ(道)。この展示では、それまでのインターセクションプロジェクトにおける活動が、パズルのピースのように分解され、1台1台のiMacから映像アーカイヴとして発信される。本来アーカイヴとは記録の保存、伝達としての意味合いをもつが、パサージュの空間全体を装置として機能させることによって『平行する交差展』という回遊式の展示形式を成立させる役割をも果たした。ホワイエ側のパサージュとホール内の舞台の前に設置された通路「ランドスケープエリア」、それをつなぐ階段。それらはひとつの大きな回廊となる。そこを人々が行き来し、物理的な視点を移動させることで、各自が複合的なプロジェクトの活動の様々な断片を観察し、それぞれの視点からプロジェクトの全体像をつなぎあわせていく。

アーカイヴをかねた展示の可能性を考える上で試みたもののひとつが、文字の排除である。それによって、伝える側の単なる説明としての能動的な記録の羅列ではなく、むしろ、一見受動的ともとれる展示方法を用いることで、記録映像そのもののもつ情報を見る側に体験的に読み解かせる能動性を導きだそうとした。その中で、唯一文字情報を含むものがダイアグラムとよばれるパートである。長期にわたるプロジェクトにおける人々の関わり方の変化、人々とことがらの関係を、このダイアグラムで表現し、アニメーションとして四方で流すことにより、パサージュ全体に見受けられる情報の無秩序性を包括可能にした。

もうひとつの試みは、一見ランダムに再生されているようにみえる映像を、同じ種類の統一した映像に一瞬にして切り替え、全てのiMac上でゲリラ的に流すというものである。その場の雰囲気を劇的に変え、一旦それまでの時間の流れをとめることで、観客の意識を一旦中断させ、新たに集中を促す。この展示空間はパフォーマーの舞台としての機能も兼ねていたため、パフォーマーが登場する時間帯に、それまであった空間の性質を変えるという点でも、このメソッドは効果的に作用した。

また、複雑な空間軸と時間軸をもった絵コンテを制作するにあたり、iMac1台1台を縦軸と捉え、色調または質感の統一化を図り、パサージュ全体を横軸と捉え、時系列を念頭に置いてコンテンツの配置を行った。 活動全体の密度、流れを体感させるような仕組みを構築している。